|

正面やや左から全容

13.8(W)x10.5(H)x16(D)cm とコンパクト

重量は、2340g 軽量感はありません!

むしろ頑強なイメージです |

|

リアパネルの様子です

アンテナは、M-R

DC電源は一般的なジャックです

ヒューズも標準のφ6.4x30mmのもの

左から

サイドトーン音量調整、MIC入力、MICゲイン調整、CWパワー(指でつかめます)、パドル接続(エレキ―内臓)、キー接続 |

|

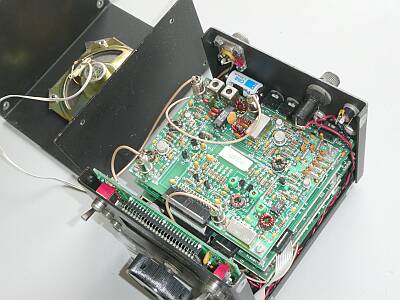

上蓋を開けて上から見た中身です

スピーカーは天板に取り付けられています

アナログVFOなら音声出力でドリフトしそうですが、さすがディジタルVFO

バックアップ電池の交換は、当初より上蓋を外すだけでできる構造になっています

|

|

4層になった基板、上3枚を取り外したところです

フロントパネル裏に、液晶表示部(SW類、ロータリーエンコーダ付き)が取り付いています |

|

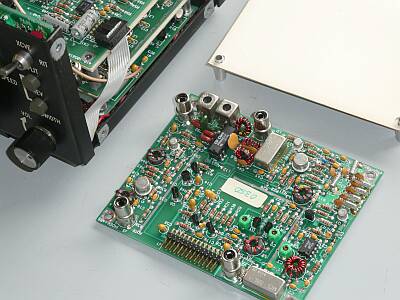

一番上に配置されている基板です

後ろに見えているスペーサの上に載せる構造です

受信TOP、ミキサ、クリスタルフィルタ、IFアンプ、プロダクト検波まで

送信については、受信共用のクリスタルフィルタ、ミキサ、そしてプリドライバまで

50〜100mWの送信出力が得られています

いわゆる無線(エキサイタ)部は、この基板1枚です

フィルタは、クリスタル6枚によるもの、基板右奥がそのものです |

|

AFフィルタ、マイクアンプ、ALC、AGC、AFオーディオなど

バックアップ電池は、オリジナルはCR2016でしたが、長寿命が期待できるCR2に交換しました

電池右上に見えるのが元々ついていた電池ソケット

キー接続端子、パワー調整つまみなど背面に出ている端子、VRは、この基板上に配されています |

|

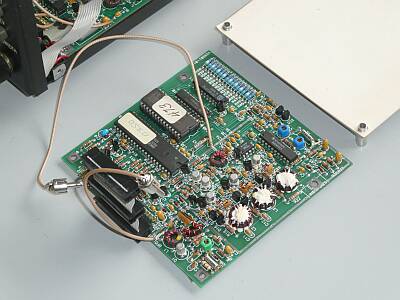

コントロール、VCO部です

キャリア(BFO)信号もこの基板で作られています(50MHz一発発信)

今回の不動の原因の一つは、3枚の基板をつなぐフラットケーブルにありました

左端に見えています

この真ん中のコネクタに接続不良がありました |

|

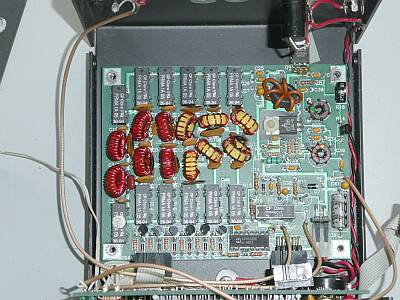

ファイナル、LPF部です

4層になっている基板の底部で、ケースに取り付いています

TTL-ICに見えるのは、リード・リレーです

50〜100mWの信号を3〜5Wに増力します

ファイナルは、MosFETで、FHの下、ケースに取り付けられています(放熱都合)

昔流行ったIRF510です

基板上に見えるTrは、ドライバです |