|

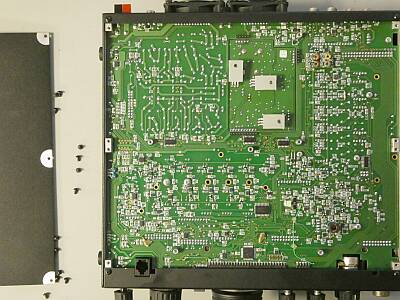

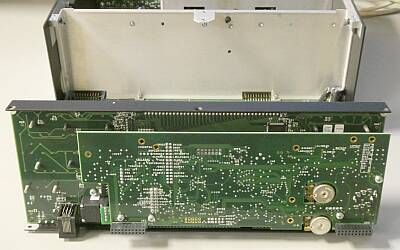

下蓋を外して全体を写してみました

メイン基板は、1枚です |

|

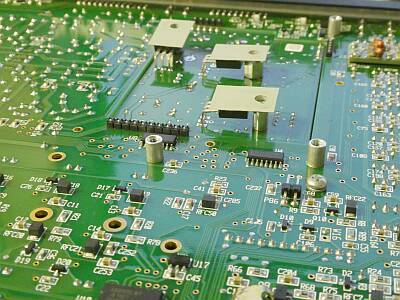

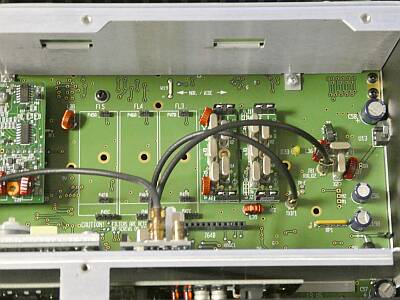

下蓋を外し、メイン基板の一部です

放熱が必要な素子についてはスペーサーを使って上手に下蓋に止めて放熱できるようにしてあります |

|

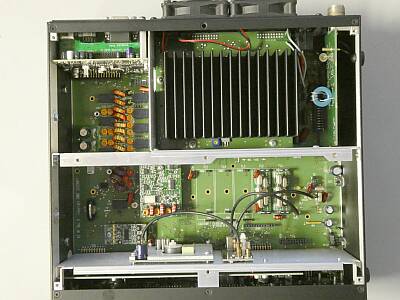

上蓋を外し、ファイナル部を写しました |

|

外部I/F部です |

|

上蓋を取って、真上から写してみました

昔の無線機では考えられない部品構成です

送信機を思わせるのは、ファイナルのヒートシンクと冷却ファンくらい |

|

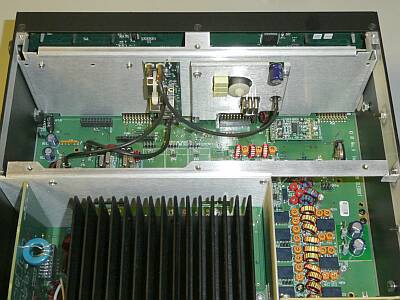

リア・パネル側からフロント裏を写しました

ファイナル・アンプ部の右は、BPF部です |

|

少し引いて、リアパネルを含め写してみました |

|

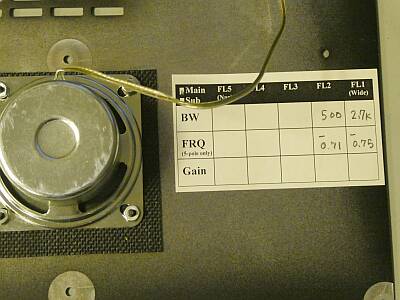

クリスタル・フィルタ

本機では、5ポール 2.7KHz幅と、500Hz幅

の2個が、取り付けられています

合計5個まで実装できるスペースが用意されています |

|

写真は、上蓋の裏です

内臓されたフィルタの情報がメモされています

同じ情報が、フィルタ本体にも記されています

想像ですがフィルタのセンター周波数のズレか?

アプリケーションで補正が行われているのではないかと

スピーカーは、ご覧のように大きなマグネットのものが採用されています |

|

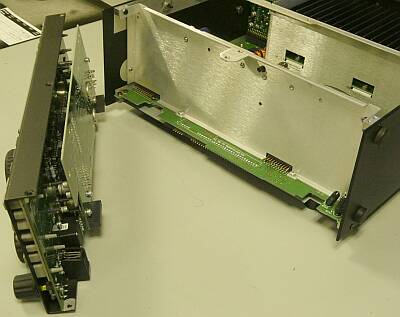

フロントパネルを取り外した本体

フロントパネルとの接続は、コネクタのみ

全体的に見ても、ケーブルでの配線と言うのは限定的です

Kitとしての販売もありますから、この辺りは意識してあると思われます

ケース(筐体)の構造にあっても、そのことがうかがえます |

|

フロントパネルの裏面

2枚の基板で構成されています |

|

フロントパネルは、このよう取り外すことができます

Kitも、調整済の基板が用意されていて、あとは組立だけというKitですから、構造も組み立てやすい形が採用されます(ワイヤー配線がない) |

|

これだけの液晶パネル面積で、多くの情報を表示します

VFO「B」ツマミもファンクション切り替えとして動作します |

|

送信出力については、結構正確にコントロールされています

12Wまでは、0.1W単位

それ以上は、1W単位で110Wまで設定できます

10Wのモデルに、100Wのアンプを追加との様子が想像できます |

|

DSP処理

これがなかなか良くできていて、シフトにおける中心周波数の調整と、パス・バンド幅の調整が単独で行うことができます

ノイズや混信の中で、微調して聞き取りやすい条件を探し出すことで、悪条件下で明瞭度を上げることができます

個人的には、とても気に入っています |

|

デジタル技術を駆使した本機ですが、メイン・ダイヤルの回転させる重さの調整は、アナログのまま・・・原始的と言っても良いでしょう、フェルト2枚を挟んで、あとはツマミの取り付け位置によって重さを加減します |

|

最近の上位機種というものを手にしたことがないので、これらとの比較はできません

本機より、はるかに優れた能力を発揮するものがあるのかもしれません(きっとあるでしょう)

DSP処理の登場により、これまでのアナログ処理(コリンズ75A-4以降のBFOとVFOを同時にシフトする手法、あるいは2つのフィルタを見かけ上重ねて使って行う手法)によるIFシフト、パス・バンド・チューニングとは、一線を引く混信除去対応が出来るようになりました

本機が登場した頃、すでにIC-756PROⅢやTS-950SDXなど、DSP処理を使った無線機は登場していたわけですが、この時点で他社で採用されていたDSP処理にと比べても、その処理技術が、一歩先んじているように思います

非常にS/N良く受信できます

この点は、AGCをうまく使っている気もします

混信除去については、先に記したようにオーディオ段のデジタル処理で、アナログ手法の同等の処理結果とは、全く別物に感じますし、例えばIC-756PROⅢと並べていろんな条件で試してみましたが、明らかに本機のほうが了解度の向上度合いが大きい結果が多いです

昨今の無線機は、DSP処理を通り過ぎてSDRとまで進化していますので、ここで感動していることはフツー、当たり前のことになっているのかもしれません

そうであっても、小型・軽量という点においては、本機の優位性は高いでしょう |