送信機 NSD-515、NBD-515と並べて見ました

|

|

リア・パネルです

送信機 NSD-515との接続は、角型コネクタ・ケーブル1本とアンテナケーブルのみ

互いのVFOが、ボタン一つで選択できます |

|

|

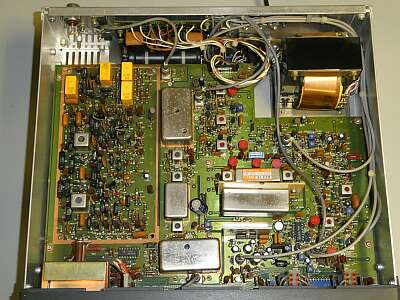

シャーシ上面をフロント・パネル側から

いわば、こちらの基板がアナログ処理部、いわゆる受信信号が流れる(処理される)基板です |

|

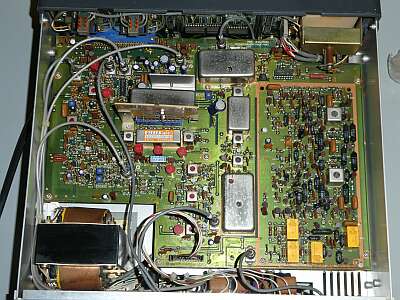

シャーシ上面

リア・パネル側から写しています

これまでの受信機にあった高周波部の同調機構はありません

6バンドに分割されたLPF、BPFによって、目的を達成してあります

600KHz LPF

BC帯は、BCチューンという方式が採用されています(BFOツマミと兼用)

そこから上は、5バンド分割のBPFの採用です |

|

フィルタ部のアップです

メイン基板に取り付ているのが標準装備の

・6KHzセラミック・フィルタ

・2.4MHzメカニカル・フィルタ

ドーター・ボードに取り付いているのが、

オプションの300Hzクリスタル・フィルタです

600Hzメカニカル・フィルタは、300Hzクリスタル・フィルタの上に取り付けるようになっています

フロント・パネル操作/帯域セレクトSWでは、300Hzクリスタル・フィルタは、AUXの位置です |

|

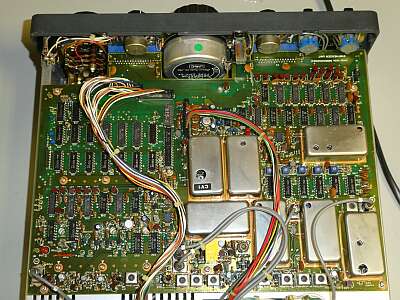

シャーシ底面をフロント側から

こちらは、コンバート用に必要な信号を作る、デジタル処理中心の部分です |

|

シャーシ裏面をリア側から

フロント・パネル裏中央に見えるのは、デジタルVFOのためのロータリー・エンコーダです |

|

40年を超える選手です

ロータリーSWの接触不良や、押しボタンSWでは機構の劣化というか油切れというか、スムーズにON-OFFできない状況が起きていましたので、手入れしました

電気的な問題は、ありませんでした

メカニカル・フィルタも元気です

電気的性能も、カタログデータを十分クリアします

実際の受信にあっては、その昔の真空管式受信機を彷彿させるような落ち着いた受信フィーリングです

ノイズも少なく聞こえます

メイン・ダイヤルは、100Hzステップで、あとの微調はΔFツマミで対応するしかありません

AGCをOFFにしても、結構な強力信号でも無事に?復調できます

検波入力レベルには余裕があるようで、好感?が持てます

狭帯域フィルタを使うと、受信信号レベルが下がるなどよく見受けますが、本機では全くそのようなことはありません

この場合ですが、可変のBFOは必須で、有難みを強く感じます |