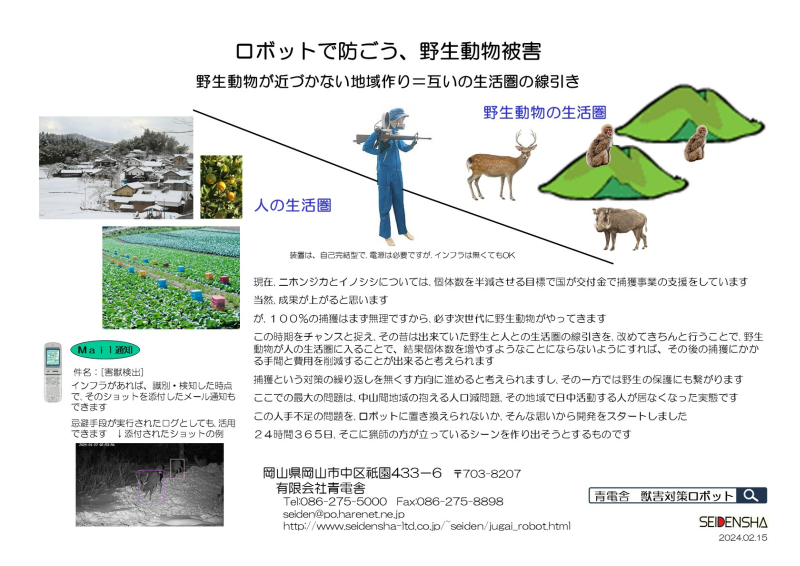

ゾーニングを目的に=追い払いロボット=

話題性でメディアに取り上げられたことも |

獣害対策

それは地味な作業です

地域にお住まいの方が、何が野生を引き付けるのか、してはいけないこと、人と野生との的確な距離を保つためにしなくてはいけないことは何なのか等を意識し(勉強し)、実践をしていくことがとても重要なポイントとなります

このことを改めて理解いただくところからのスタートです

話題性だけでどうなることではありませんが、一般の人の興味を引くという入口の部分には、一定の貢献をするかもしれません |

|

|

|

|

その昔、地域で人の営みが行われるなかでは、野生がいることもよく理解したうえで対応がとられていたことにより、今でいう獣害いうことは大きな問題になっていなかったように考えられます

野生そのものを見る機会すら、ほぼなかったように思います

まさに人と野生が共存できていた、ということでしょう

今がどうかといえば 、 高齢化、人口減などにより、緩衝地帯の設置など一見無駄と思えるような労力はかけない(かけられない)など、中山間地域の抱える事情があります

そもそも、平日の日中に、圃場で活動(仕事)する人そのものがいなくなったのが現状でしょう

その昔はできていた、人と野生の生活圏の線引き・・・ゾーニングですが、今の中山間地域の実状に合わせたやり方の一つとして、ここで取り上げている獣害対策ロボッを提案します

今や獣害は、中山間地域の農林業に関した問題としてだけではなく、社会問題の一つとして取り上げられるようになってきました

人の生活圏を「餌場」あるいは「自分の生活圏」として野生に学習させない、すなわち予防的な対策を早急にとる必要があると考えます

その場を、野生にとって自分の「餌場」あるいは「自分の生活圏」として学習されると、そこに近づく人は自分たちに不利益を与える敵として見ます、すなわち襲ってくるでしょう

その場が人の生活圏で、自分たちの生活圏ではないと認識していれば、その場については警戒した行動をするでしょう(人を避けるでしょう)

出てきた野生に対峙するだけの対策では、いつまでも同じこと繰り返すこととなり、結果として被害も減らない状況に繋がりかねません

繰り返しになりますが

野生と対峙するには、まず相手を知ること

「サルは頭が良いから何をしてもすぐに見破られ、結果被害が減らない」

その昔よく言われましたが、その頭の良さ・・・記憶の良さですが、ここを逆手にとってこの場所は嫌な思いをしたという記憶を残すことを目的とした対策を提案して、その成果を得ることができました

具体的には、接近警戒システム【猿人善快】の運用で、サルが近づく前にあらかじめ人が出ることでその姿を見せつけ、ここは人の生活圏だと教える(やってくるサルにとっては、常に人がいる場所に見える演出です)、それでもサルが出てきたら徹底的に追い払う

このことで、あの場所には行きたくないと学習(記憶)してくれることで、その場所での被害はなくなります

クマにあっても、餌への執着・・・サル同様に生ごみなどを狙って現れることは、しばしば専門家の方がお話になっています

執着がある・・・場所と内容を覚えているということに、ほかなりません

警戒心の強い(鈴やラジオの音でも警戒する)クマですから、警戒すべき場所だというように学習させれば、その場所に姿を見せなくなるでしょう

下川町での実証実験中も、近くでヒグマの目撃情報はあったのですが、獣害対策ロボットの前には姿を現しませんでした

エゾシカは、当初頻繁に現れていましたから(園地には入っていない、手前の森の中)、そこでは銃撃音を使った追い払いが行われていました

ヒグマも、その様子に気付いていたのではないかと推測しています

すなわち警戒すべき場所、近づくことをはばかる場所として学習(記憶)されたのではないかと・・・

本当は、ヒグマへの自分が狙われていると思わせる行為の結果が知りたかったのですが、事前に察知されてしまった感がします

ここでも重要なのは、ことが起きる前の対応・・・すなわち予知予防の考えです

執着を持つ体験、すなわちそこが餌場であるという学習をさせないことが、一番の被害防止策です

サルの場合は、後から強力な追い払いを行うことも可能ですが、相手がクマの場合は、そう簡単には行えないでしょうから、余計にです

生活圏の線引き(ゾーニング)

その昔は、できていたこの線引き

野生も人の生活圏に入る場合は、当然警戒します

逆に野生の生活圏(縄張り)に人が入れば、当然野生は排除する動きをとります

今の獣害問題は、人の生活圏に野生が入ってくることが問題視されていることです

(人が野生の生活圏に入って被害にあうのは事故)

その昔は、現在ほどの野生被害はありませんでした、ある意味野生と共存できていたということです(野生と出会うことすら珍しかった・・・野生も人を恐れていた)

山と畑の間には、いわゆる見通しの良いベルトゾーン(緩衝地帯)を設け、相手に見つかることを嫌う野生が出てこない工夫がなされていました

これこそが、人と野生の生活圏の主たる線引き手段でした

今風に言えば、そうでなくても人手がない中、そんな生産性の無いベルトゾーンの維持管理などできないと手段を放棄された結果が現状にあるといえるでしょう

その昔出来ていた、人と野生の生活圏の線引き(ゾーニング)を今風のやり方で実施することで、生活圏の線引き(ゾーニング)を図り獣害から農作物や人を守り、その一方では野生を保護する、この考え方で20数年やってきました

接近警戒システム【猿人善快】もそうですし、こちらでご紹介の【追い払いロボット】も同様です

駆除という目のまえの対策(対処療法)も必要であることは理解できますが、長期的な視点で対策を進めないと、対処療法だけでは常にコストがかかって、いつまでも解決しない問題として残ってしまいます

野生も生きるために必死ですから、人間の側も必死で(常にアップデートしながら)対処する必要があります

人の生活圏で餌を得ることがなければ、すなわち本来の自然の範囲で捕食する分には、個体の増加はありません

餌の得られる範囲でしか生きられない、すなわち個体の増加はなく、生息数はおのずから制限されます(自然の節理) |

20数年の経験から、とにもかくにも、野生に人に慣れる経験、人の生活圏に警戒しなくなる(人の生活圏を餌場として認識する)経験をさせないことが、獣害対策の一丁目一番地だと信じて疑いません

出会うことなく、互いに遠くから警戒する関係・・・この関係に戻せることを目指して、今風の「生活圏の線引き(ゾーニング)方法」として、当「追い払いロボット」のご提案・ご紹介を続けていきます

ここまで来ると、一種の布教活動です!?

その昔、猿害対策の新たな手法・・・事前に猿の接近を検知して、彼らが現れる前に地域に人が出ることで、この場所は人の生活圏だと猿たちに見せつけることで、あの場所は自分たちの生活圏(餌場)ではないと認識させ、記憶力の良い猿のその場所への出没を無くそうとする方法ですが、猿害対策の地元研修会に布教活動と称して数多く参加したことを思い出しました

最近では、このような地域を対象とした研修会の開催が減ってきたのではないかと感じます

獣害対策は、地域力の低下(人口減、高齢化など)により行政(寄り)の仕事になったのでしょうか??? |

|

|

|