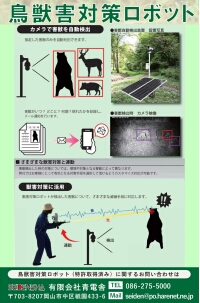

ゾーニングを目的に=野生追い払いロボット=

AI活用で鳥獣被害対策をアシスト マタギを偽装します |

人口減、高齢化・・・言ってもどうしようもない現実が生じているのが、今の中山間地域です

その昔、いえつい最近まで出来ていたそこに生活する人の営みによる「ゾーニング」、野生と人との生活圏の線引きが、きちんと出来なくなってきた中山間地域の現状を良く表しているのが鳥獣害だと考えます

そこに暮らす人が減り、耕作放棄地が広がる中で、数が増える野生の生活圏が、従来の人の生活圏に広がってきたのが、結果として人にとっての害を生んでいるのだと思います

理想を言えば、中山間地域で仕事・生活をする人口が増えることを目指す、まさに中山間地域の活性化が、鳥獣被害対策とイコールであることを施策に活かして欲しいものです(食糧自給率も、先進国一低い日本です) |

頑丈・・約30Kgあります

耐久性には自信あり

|

現状で獣害対策(生活圏の線引き)において、一番効果的といわれているのは、柵の設置です

聞くところによると、全国で過去に6万Kmの設置が行われ、実際に稼働しているのは(役に立っているのは)、その20%程度、残りの80%くらいは、下草刈り中心ですが、保守が伴わず結果として役に立っていないそうです

本システムは、言わば狩猟者が24時間態勢で、そこに立ち続けているのと同じ状況を作ることを目的にしています

実際には実現出来ないことを、AI手法も取り入れたシステムの手を借りて具現化することを目的にしています

システム化の一方で、獣害を減らすには、地域にお住まいの方の協力というか、ご自身が獣害対策の主役であるという意識が不可欠です

野生を寄せ付ける原因の撤去、野生が人の生活圏近くで、体を隠せる草むらの刈り取りなど、日頃の目配りと行動が欠かせません(防災対策と同じです)

この点は、勉強というか意識をもっていただく必要があるでしょう

本システムは、捕獲・駆除に続く獣害対策の中心になるであろう生活圏の線引きを支援するものとして用意を進めているものです |

H2750の支柱に

セットしたもの

移設ができるよう仮設です

|

| |

|

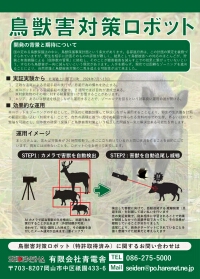

| AIによる識別 |

| シカ |

サル |

|

|

| イノシシ |

ツキノワグマ |

|

|

|

| AIによる識別 |

| エゾシカ |

キタキツネ |

|

|

|

ヒグマ |

| |

|

|

|

|

獣害対策、最後に目指すのは

互いの生活圏の線引き

(ゾーニングzoning) |

|

柵の設置

6万Km・・・東京−岡山間が600Kmですから、膨大な長さ・距離です。

保守・・・結局は下草刈りなのですが、これを行う手間がとれていないことが、必要な柵の管理につながらず、結果として効果が継続しない大きな要因となっています。

電気柵:下草が絡めば漏電して電圧低下、こうなると本来の機能はしません。

一般柵:下草が積みあがれば、柵を飛び越える足場になる

柵の周囲が、体が隠せられるようになれば、そこ(柵・ほ場の傍)に定住すらしかねません。

そうなれば、通勤時間はなしになるわけで、その分被害が増えます。

いくらコストをかけて柵を設置しても、獣害が減らない、ということになってしまいます。

捕獲・駆除

最近のクマ対応が分かりやすいと思いますが、目先の対処/対応が最優先されています

人的被害が生じている現状では、当然と考えられます

しかしこのやり方だけであると、クマを全て駆除しない限り被害は無くなりません

現実として、種を絶やすようなことが人間都合で許されるはずはありません

やはり、その昔は出来ていた互いに出会うことがない生活圏の線引きこそが一番の解決策でしょう

誰にでもできる生活圏の線引き

その地域にお住いの方々の意識がちょっと変わるだけで、生活圏の線引きが出来ます

地域に野生を寄せ付ける原因を見つけ撤去すること、野生が地域の人の生活圏近くで、体を隠せる草むらや雑木林があれば、下草の刈り取りなどを行い、見通しを良くすること

この2点を意識をもって実行していただくだけで、基本的な生活圏の線引きは可能です

日頃の目配り・・・野生に対してしなくてはいけないこと、してはいけないことの整理と実行が欠かせません、防災のハザードマップと同じです

生活圏の線引きをアシストする獣害対策(追い払い)ロボット

人のすることですから完璧はありませんし、油断もあるでしょう

野生も人の営みをチェックして行動します

人口減により、あるいは夜間など人の営みが薄れ、野生に警戒されないときに、特に機能するのが、当獣害対策(追い払い)ロボットです |

|

| いずれも限定公開ですが、具体的に動きをご紹介する映像をYouTube上に用意しました |

| 一般的な音と光による威嚇ですが、その効果の様子をご覧ください |

|

追い払い(獣害対策)ロボットとは、どんなものか具体的にご紹介する映像を用意しました

左画像にリンクを張っていますので、ぜひ視聴ください(約1分40秒)

派手な?忌避行為が、周囲への配慮等により実用出来ず、結果使用可能な忌避行為の範囲で、その行為を学習されないことを目指すことになります

映像最後のほうの派手な火柱は、電子花火(低温花火)です |

|

|

|

設定された範囲を探索し、その映像から対象(害獣)を識別し、捕捉します

画面中央に捕らえたとき(□枠で囲まれた際)に忌避行為を実行し、そこから追尾を開始して忌避行為を継続実行します

ここでは、指向性の鋭い忌避行為が求められます

2分ちょっとですが、実証実験中の映像です

忌避行為によって、その場から逃げない個体であっても、手前のほ場への侵入がなければ、結果として装置(忌避行為)は「効果あり」です |

忌避行為(威嚇行為)は、指向性の鋭いパラメトリック・スピーカーによる銃撃音です

単なる銃撃音では、効果の継続性がないと言われるものですが、追尾して音を出すことで、効果の継続を確認しました

より効果の高い忌避手段の開発・採用と合わせ、ローコスト化が次なるテーマです |

|

人が直接行う追い払いは、その効果は抜群ですが、昨今の事情から追い払いに対処できる状況(体制)は無くなってきています

地域の高齢化・人口減少、あるいはクマなど素人ではうっかり手出しできない野生を相手にしないといけないシーンの増加があります

人手を頼らない追い払いも色々と研究され製品も発売されていますが、一番の問題は学習からくる慣れにより、その効果が長続きしないことです

相手に慣れさすことなくストレスを与え続けられる追い払い方法が見つからないため、柵(電気柵を含む)で囲って圃場を守るという手段が、獣害対策の定番となっています

柵(電気柵を含む)は下草刈りなど、機能を維持するためには整備・保守を伴いますし、サルには効果が期待できません

そうでなくても人手がないところに、人手がかかる保守を必要とする対策は好ましくありません

本獣害対策(追い払い)ロボットの持つ追尾による威嚇は、追い払い効果を継続させるに極めて効果的だと判断しています

人に代わり、追い払い手段のヒーローになりうると考えています |

|

|

改めて生活圏の線引き/ゾーニングについて

その昔はできていたゾーニングがきちんとできれば、野生と人との共存を可能とします

それは理想と最初から諦めるのではなく、理想に近づけるチャレンジ(努力)は行うべし、です |

|

|

現状における大きな問題は、野生動物が人の生活圏に侵入してくることであり、その一番の対処は捕獲ということで対策がなされています

人里を知っている野生動物の捕獲が進む一方、人里を知らない野生動物が人里、すなわち人の生活圏に出てこないよう、そこに線引きが必要になります

この線引きが出来なければ、いつまでも捕獲という対策をし続けないといけないことになります(申し訳ありませんが、現状がそうだと考えます)

野生動物は増加し、人は高齢化あるいは人口減という地域の現状の中で、勝てる見込みのもてない終わりなき戦いの世界です

互いの生活圏の線引き(ゾーニング)ができれば、人も野生動物も、そのいずれもが自分の生活圏で安心して暮らせるようになります

このことは人にとっての安心と同時に、野生動物の保護にもつながります

野生動物は、自分たちの生活圏で得られる食料の範囲で生息・繁殖する(できる)わけで、人里で効率よく食料を得ることで、生息数が大幅に増えている昨今のような形にはなりません

今までの獣害対策努力、捕獲の先を見据えた、持続性のある獣害対策が望まれます

その昔はできていた生活圏の線引き・ゾーニングが、多分ですが、獣害対策の最終の目標になるのだと考え、人口減の中で出来る方策として「獣害対策(追い払い)ロボット」を開発・提案をしています |

|

一般的な忌避行為を採用した場合の追尾による効果

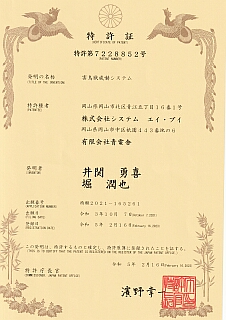

本装置の一番の特徴である追尾による威嚇、このことで特許取得もできました

実証実験においては、忌避行為に特徴があっては、追尾による効果継続の検証できませんから、一般的な音と光による忌避行為としました

驚かすことが目的ではなく、心理的なプレッシャー・・・自分が何者かに狙われているようだ、という神経戦を忌避行為の目的にしています

その結果ですが、当初思った以上に忌避行為の効果がありましたし、その効果が継続しています

エゾシカの場合、おおよそ2週間で装置に近づかなくなりました

最初の威嚇経験についての反応は色々です

オスシカ、子鹿にあっては、一発で退散・・・メスシカについては、結構な比率でじっと構えて(カメラ目線で)動かない個体があります

このような状況は、道路上でも起きているようで、向かってくる車に対して、じっと構えて動かない・・・相手が逃げると思って車を進めると、事故につながるというお話は、よく耳にします

慎重に相手を見極めようとしているのか、何かを守ろうとしているのか

それでも、捕食することなく数分で、その場からは去りますので、居心地はよくないのでしょう

運用の結果、夜間赤外線投光器が明るく照らす範囲には入って来なくなります

その先の暗いところを、ふたつの光が動いています(移動する目が映像に残っている)ので、すぐそばまでは来ていることは確かですが、それ以上本装置には近づきません

結果、圃場への侵入はありませんでした

従来、学習されることで効果が継続しないと言われている音と光による忌避行為であっても、追尾といういわばストーカー的な神経戦?に持ち込むことで、効果の継続性が大きく高まったことは間違いないと考えます

すなわち、まず使用の制限を受けることのない光と音による威嚇であっても、害獣に対して追尾しながら行う当ロボットは、獣害対策のひとつのアイテムになりうる、です

より強力な嫌がらせ?をするための忌避手段は選択利用ができますので、対象となる害獣により効果的な忌避手段の登場というか発見が望まれまるところです |

|

机上で考えれば、どうしても技術先行スタイルになっていまいますし、見た目の派手なものが良く見えます

一方、現場に出れば、従来の実績・経験に囚われがちで、新しい取り組みには消極的です

まず、これらの融合・・・すなわちハードウェアとソフトウェア(新たな技術)、そしてそこにお住まいの方の経験と取り組み(ユースウェア)が、一体で機能することを目指す必要が、特に鳥獣害対策にはあると考えます

現状では、決して安価とは言えませんが(100万円台に乗っかる!)、例えば夜間に追い払い専任者を雇用(一人では安全面に不安があり、最低2名は必要でしょう)するよりは、間違いなく安価です

ご興味のある方は、Mailでご照会ください(見積依頼歓迎! 細部をお尋ねするかもしれませんが)

期間限定貸出

商用電源が用意できるところに限定(ソーラーパネルの設置まで行うのは大変なため)ではありますが、「追い払いロボット」の貸出も検討させていただきますので、ご興味があればお知らせ下さい

条件等で、お引き受けできないケースがあることは、あらかじめご承知下さい

常時デモ可能

|

当所において、屋内ではありますが、常時、実際の動作を御覧に入れることができます

こちらで用意しているのはイノシシのぬいぐるみですが、対象を(大きく)プリントしたものとか、ぬいぐるみを持参いただいてもOKです

日時のご予約をお願いいたします(土日祭日対応可能) |

コストの低減化

その一つがレーザー光の採用だと考えています

現状は、コストが高く形状も大きいパラメトリック・スピーカーを採用して、「オイ、おまえ」と追尾を行っています

ここがレーザー光に置き換われば、形状も小型化されますから、全体のコストと消費電力の低減が間違いなく図れます

「オイ、おまえ」と追尾することで忌避行為として効果が継続できるかどうか、出力も含めレーザー光を使った実証に努めます

2025.11

季節が急に進み、秋を飛び越して寒くなったこの頃、毎日のようにクマによる人身被害が報じられています

こうならないことを願って、野生と人の生活圏の線引き、すなわち今の時代にあったゾーニングの普及を目指し仕組みを作ってご提案を続けているのですが、目の前で人身被害が生じる現状に、世間の目は駆除ひとつに向かっています

この状況に、ゾーニングが手遅れだったなどとは言っておられず、出てくるものは駆除しなくてはと、これは仕方ないことですが、人里に出てくるクマの駆除がひと段落した先には、再びこのような事態にならないよう、その昔は出来ていたゾーニングを、今の環境でどうやって具現化させるか、進めるかということがテーマになってくるでしょう

ゾーニングを図る、人の生活圏に野生を近づけない、すなわち人里に出てこようとする野生の追い払いを目指す本システム本来の目的に目を向けていただくには、もう少し時間がかかるようです

安価に実用可能な忌避手段の開拓など、普及に向けた実証実験等進めていきます |

|

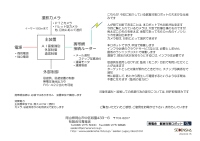

pdf資料(展示会などで配布したものなど)をリンクします

|

| 映像のAI識別によるリアルタイム監視通報システム |

|